LOGIN UTENTE

Registrati a MelodicRock.it

Registrati gratuitamente a Melodicrock.it! Potrai commentare le news e le recensioni, metterti in contatto con gli altri utenti del sito e sfruttare tutte le potenzialità della tua area personale.

effettua il Login con il tuo utente e password oppure registrati al sito di Melodic Rock Italia!

Classici

- Home

- /

- Classici

Kingdom Come – In Your Face – Classico

17 Aprile 2024 0 Commenti Samuele Mannini

genere: Hard Rock

anno: 1989

etichetta:

ristampe:

Che, almeno, questo disco dei Kingdom Come debba essere presente in una collezione hard rock che si rispetti mi sembra persino lapalissiano, il dilemma è semmai come riuscire a giustificare il fatto che alcune band restino marchiate a fuoco da nomignoli malefici, mentre altre sembrino addirittura beneficiarne. Non vorrei addentrarmi in paragoni tra gruppi con sorti e benevolenze diverse, pur essendo tutti dei Led clones o derivati che durante gli anni sono apparsi sul mercato, ma farò solo l’esempio dei Greta Van Fleet, che a mio avviso, sono clonatori ben più spudorati di Lenny Wolf e soci e che hanno addirittura acquisito fama per questo, mentre i Kingdom Come sono stati letteralmente sepolti dal paragone… Mah, sono i misteri del music business.

Che poi, soprattutto il primo disco, sia estremamente zeppelin oriented, nessuno lo negherà mai, ma dove molti vedevano il plagio, io ho sempre visto la devozione ed in questo secondo In Your face si nota un evidente tentativo di discostarsi dall’ omaggio ad ogni costo, andando a toccare territori più votati al sound hard rock made in Usa, addirittura andando in qualche caso fino a fare qualche puntatina vicina al class metal di scuola Dokken.

Il disco parte a martello con Do You Like It, hard rock serrato ed avvincente che con un riff tutto sommato semplice, spacca subito il cervello. Who Do You Love gioca sulla sensuale interpretazione di Lenny e sull’alternanza tra riff e tastiere,mentre la seguente The Wind paga pegno al dirigibile formato kashmir. Gotta Go è forse più simile agli Whitesnake che agli Zeppelin ed il ritornello catchy fa da contrasto alla atmosfera crepuscolare che avvolge il brano. Higway 6 è il brano che non ti aspetti, americano fino al midollo, con un intro acustico che va a schiantarsi su una struttura torrida e tirata, in un’ ottica, come dicevo prima, vicina al class metal. Con Perfect O si ritorna a volare sul dirigibile, anche perché il riff portante è assolutamente made in Page. Just Like A Wild Rose è intrisa di blues e trasuda le atmosfere torride e polverose del midwest americano. Overrated è invece un semplice, ma efficace, arena rock e lascia il passo a Mean Dirty Joe, nuovamente zeppeliniana nel suo concetto. Chiude il disco l’ennesimo gioiellino, ovvero, Stargazer, che dopo un intro tastieristico fila via a 100 all’ora col piedino che patte il ritmo fino alla tallonite.

Non amo eccessivamente fare il track by track di un disco, ma in questo caso mi era funzionale a dimostrare che pur ovviamente presente, il richiamo agli Zeppelin non è assolutamente predominante, l’ispirazione viene pescata nello sterminato bacino dell’hard and blues, dove miriadi di band hanno attinto a piene mani, senza magari inventare nulla, ma donandoci, come in questo caso, emozioni a raffica. Da avere…passo e chiudo!

Salty Dog – Every Dog Has Its Day – Gemma Sepolta

14 Febbraio 2024 1 Commento Samuele Mannini

genere: Hard Rock

anno: 1990

etichetta:

ristampe:

Un colpo e via, come accadde a tante band all’inizio dei novanta, la scena stava cambiando e le Major cannibalizzavano gruppi come se non ci fosse un domani ed altre amenità di cui abbiamo ripetutamente già discusso in altre occasioni.

Il ripescaggio di questo disco potrebbe anche fare discutere, perché ai tempi ci furono reazioni opposte tra chi lo adorò e chi lo stroncò senza pietà. Naturalmente, il qui presente scribacchino, fa parte della prima schiera, anche se non senza qualche iniziale incertezza. Il tratto distintivo della band, che salta subito all’orecchio, è infatti la voce al vetriolo di Jimmi Bleacher che mi risultò di difficile digestione, abituato com’ero alle voci calde, sensuali e pulite ascoltare uno latrare come un indemoniato dopo aver usato l’acqua ragia al posto del collutorio, fu un tantino problematico, anche se alla fine devo ammettere che dopo tanti ascolti, mai e poi mai vorrei che fosse cantato in maniera diversa. Il disco in questione, è un hard blues sporco e acido come non mai e questo modo di cantare, è esattamente quello che serve per rendere l’idea delle atmosfere viscerali e primigenie, tipicamente USA, che segnano ogni singola nota delle canzoni.

Questi quattro tamarrissimi ragazzacci ci regalano perle a ripetizione, pescando a piene mani e senza ritegno da ogni influenza blueseggiante proveniente dai seventies, e ci sentirete sicuramente rimandi agli Zeppelin ai Bad Company ed i primi Aerosmith, ma anche roba (a loro) più contemporanea come Tora Tora, Faster Pussycat o Kix e chi più ne ha più ne metta; il tutto naturalmente inacidito ed impolverato a dovere.

Un esempio? Prendete Spoonful, cover di Willie Dixon, sviscerata e rivoltata come un calzino fino a portarla a temperatura di fusione. Altri esempi? L’opener Come Along, è come prendere i Bang Tango ed i loro ritmi funkeggianti miscelarli agli ZZ Top più grezzi ed immergere tutto nell’acido fino a che non rimangano solo gli scheletri intrisi di blues. Continuo? Ecco allora Where The Sun Don’t Shine, vi piacciono i Badlands? Bene prendete un pezzo di Voodoo Highway, intamarratelo per bene, cantandolo a squarciagola come un lupo che ulula alla luna piena ed il gioco è fatto. Non mancano certo i pezzi easy e più lenti e vi citerò Sacrifice Me, dove il sound si fa più vicino ai Guns N’ Roses più sporchi e primitivi.

Insomma non vi farò certo un track by track, perché ritengo di essere stato minuzioso quanto basta nel descrivere quello che potrebbe palesarsi ai vostri padiglioni auricolari, qualora doveste decidere di scoprire (o riscoprire) questo disco, ovvero il rock and roll più vicino possibile alle proprie radici: sporco, grintoso e lascivo, esattamente come dovrebbe essere!

King Kobra – Ready To Strike – Classico

11 Gennaio 2024 2 Commenti Samuele Mannini

genere: Hard Rock

anno: 1985

etichetta:

ristampe:

Mark Free (da molto tempo ormai Marcie, ma nella recensione lo chiamerò Mark perché a quei tempi così era) è senz’altro una delle voci più iconiche dell’intero panorama hard and heavy. Sarà per questo forse che detiene il record di partecipazione alla nostra rubrica dei classici con ben quattro diverse incarnazioni: il solista Long Way From Love, con i Signal, con il primo Unruly Child ed infine con i King Kobra di questo Ready To Strike.

Eccoci dunque nel 1985 con una formazione che è una sorta di supergruppo in divenire. Attorno al carismatico batterista Carmine Appice (che troverete nei classici con i Blue Murder) si riuniscono il chitarrista Mick Sweda (che militerà poi nei Bullet Boys) ed appunto il nostro Mark Free. Siamo in un’epoca di grande vivacità per l’hard & heavy e con Ready to Strike la band si proporrà, insieme ai Dokken ed ai Ratt, come alfiere del metal californiano (o Class Metal che dir si voglia), sfornando riff taglienti e ritmiche serrate mediate però dal cantato grintoso, ma pur sempre melodico, di Mark.

Sicuramente i pezzi forti del disco sono il trittico iniziale. Nell’iniziale Ready To Strike, dopo un intro sognante, irrompono un riff rovente ed una batteria martellante che si snodano in un pezzo anthemico da paura. La storia di Hunger è invece particolare: scritta dal produttore Spencer Proffer e dai canadesi Kick Axe e registrata da questi ultimi sotto il moniker Spectre General, la canzone finirà nella colonna sonora dei Transformers e successivamente registrata dai King Kobra, sarà il singolo trascinatore di questo disco. Shadow Rider è un invece un cadenzato mid tempo con una intrigante costruzione chitarristica. Altri pezzi interessanti sono l’altro singolo Shake Up che strizza più l’occhio alle radio hit, l’articolata e particolare Tough Guys, la più lenta ed appassionata Dancing With Desire ed infine la conclusiva ed infuocata Piece Of The Rock.

In quel calderone in ebollizione che era il music biz di metà anni 80, il gruppo rilasciò nel 1986 l’album Thrill Of A Lifetime ma , per pressioni della casa discografica, la direzione sonora mutò verso un sound più radio friendly decretandone però l’insuccesso commerciale, con la conseguente fuoriuscita di Mark Free dal gruppo ed a vari cambi di formazione negli album successivi. Insomma, come spesso accadeva ai tempi, tante band di valore si perdevano proprio alle soglie del successo e, questo disco in particolare, offre la possibilità di ascoltare uno dei più grandi vocalist del panorama rock in un ambito più ‘robusto’ di quello che lo ha reso poi celebre e poterne apprezzare la duttilità e la già immensa classe, oltre a gettare lo sguardo sulla vivace scena californiana che portò alla ribalta un genere preso poi a modello di riferimento da molte band di epigoni.

Rick Price – Heaven Knows – Gemma Sepolta

19 Settembre 2023 6 Commenti Samuele Mannini

genere: Aor/Pop Rock

anno: 1992

etichetta:

ristampe:

Nel 1992 ero nel pieno della mia epoca ipermelodica, dopo gli inizi a base di heavy duro e puro e le abbondanti dosi di hard rock (la fase più power e quella prog. arriveranno più tardi), la melodia si era sempre più insinuata in me fino a costringermi alla spasmodica ricerca di dischi e sonorità sempre più soft. Di massima utilità era a quei tempi la suddivisione in rubriche specifiche della rivista Flash, che categorizzava le uscite per generi e dove nella sezione dedicata all’ Aor ed affini, si trovavano recensite anche cose che erano al limite del genere, come appunto questo disco dell’ australiano Rick Price. Qui ci muoviamo in territori musicali più vicini al pop rock, ma qualcosa di Aor c’è, anche se come ci dimostrerà il prosieguo della carriera di Rick, la vena pop risulta prevalente, comunque, la presenza di un paio di songs più rock e la militanza in formazione di Michael Thompson, rendono senz’altro fruibile questo disco anche ai cultori di sonorità più ‘robuste’.

Ed è proprio nella prima canzone What’s Wrong With That Girl, che il tocco Thompsoniano valorizza un pezzo che poteva stare tranquillamente sull’ How Long marchiato MTB. Not A Day Goes By è easy e sognante quanto un pomeriggio primaverile e ci traghetta verso il power pop di A House Divided, con i suoi giochi vocali quasi soul. Walk Away Renee è una cover di un pezzo del 1966 dei The Left Banke, graziosa canzoncina pop rivisitata in chiave radio friendly, ma poi la title track irrompe col suo tappeto pianistico e ci porta in un regno delicato ed etereo e sono queste le melodie che ti segnano nel tempo: semplici, efficaci ed emozionali. Church On Fire arriva giusto in tempo per svegliarti e riportarti a battere il piedino con un sofisticato mid tempo rockeggiante. Life Without You intrattiene con la sua spensieratezza e le sue venature folk, mentre Foolin’ Myself, riporta la barra sul rock dalle arie blueseggianti ed un guitar work più presente. Forever Me And You è un delicato pop rock come usava ai tempi per far sognare i ragazzini, mentre Fragile è una ballata acustica che si gioca sulla voce e la chitarra acustica, vi ricordate i fuochi la sera sulla spiaggia? Il tipo con la chitarra che suonava? Beh l’atmosfera è più o meno quella.

In sostanza un disco semplice, oserei dire delicato, ma easy e senza pretese, che riporta alla giovinezza ed alla spensieratezza di quei tempi, però se dopo più di trent’anni a me fa ancora questo effetto, forse vuol dire che proprio male questo Heaven Knows non era…..

Drive She Said – Drive She Said – Classico

08 Settembre 2023 6 Commenti Samuele Mannini

genere: AOR

anno: 1989

etichetta:

ristampe:

Quando in gioventù dovevo spiegare al prossimo cosa fosse il genere Aor, del quale decantavo tanto le lodi, questo disco dei Drive She Said era uno dei primi quattro o cinque che immancabilmente citavo, senza che praticamente nessuno sapesse di cosa stessi parlando, dovevo così ripiegare su un nome che fosse conosciuto alle masse, magari un Michael Bolton, per fare si che l’ombra di una connessione neuronale si palesasse negli occhi del mio interlocutore di turno. Tutto ciò per dire che spesso la gente a quei tempi ignorava quasi del tutto questo nobile genere musicale, pur avendolo numerose volte incontrato in colonne sonore di film e casuali ascolti radiofonici, nonostante il desolato panorama dell’etere italico. Nel caso specifico, il richiamo Boltoniano non è che fosse poi nemmeno tanto campato per aria, anche se parliamo dell’epoca dei BlackJack o di The Hunger, ma questi sono dettagli che in certe conversazioni non era il caso di sviscerare, mica vogliamo mettere in testa alla gente che il buon Michael abbia fatto anche rock ‘cazzuto’, prima di finire nel giro delle ballad a ripetizione e del pop da classifica. Il fatto che poi, Mark Mangold, abbia pure collaborato con Bolton, chiude virtualmente il cerchio degli accostamenti.

Drive She said è dunque la creatura di Mark Mangold, uno dei veri e propri Keyboard hero che fin dalla metà degli anni 70, con gli American Tears prima e con i Touch poi, lasciava sontuose tracce di Pomp e proto Aor. L’altro componente della formazione è il compianto vocalist, chitarrista e polistrumentista Al Fritsch, purtroppo prematuramente scomparso nel 2017.

Il perché questo disco sia da annoverare in questa rubrica è presto detto: contiene la sintesi di tutto ciò che l’Aor aveva proposto negli anni, lo perfeziona e lo attualizza fino a portarlo alla sublimazione nell’anno d’oro del genere, ovvero il 1989. Se non siete convinti l’opener If Is This Love vi spiegherà tutto in maniera semplice e dettagliata, con la sua atmosfera degna dei Journey più splendenti, un ritornello che fa innamorare ed una performance vocale degna delle più raffinate ugole del genere. Per ribadire il concetto che però l’Aor non è roba solo per ‘mollaccioni romantici’, Hard Way Home ci mostra che la vera radice di questo genere è nel rock ed il riff che caratterizza il brano spiega cosa significhi la r dell’acronimo. Il mid tempo di matrice hard Don’t You Know ci trascina verso la ballad But For You e qui non ce n’è veramente per nessuno, i lenti Aor hanno fatto e faranno scuola per sempre. Le influenze e gli arrangiamenti pop sono invece protagonisti di Love Has No Pride, un pezzo che appunto rimanda al Bolton più mainstream. Non mi dilungherò oltre col track by track anche perché questo disco o lo conoscete già oppure dovete correre a procurarvelo, ma citerò soltanto un’altra canzone, I Close My Eyes, che è un perfetto sunto dell’ opera, inizio pomposo, incedere da colonna sonora da film anni 80 e guitar solo fulmineo e tagliente, ma cosa volete di più dalla vita?

Lei ci dice di guidare? Bene, facciamolo a tutto gas e con lo stereo a palla, sarà una goduria unica!

Pretty Maids – Future World – Classico

28 Agosto 2023 5 Commenti Giorgio Barbieri

genere: Hard Rock/Heavy Metal

anno: 1987

etichetta:

ristampe:

Ho un rapporto di amore/odio con “Future world”, secondo album dei danesi Pretty Maids, uscito ad Aprile 1987 nel momento in cui molte metal bands cercavano di sfondare negli USA e vi spiego il perchè. Amore perchè, come si fa a non amare un disco così ben composto, suonato, prodotto ed eseguito? Dopo la cruda irruenza dell’esordio su lunga durata “Red hot and heavy” uscito tre anni prima, i Pretty Maids riuscivano finalmente ad unire alla perfezione le due anime che convivevano in loro fin da quando erano solo una cover band dei Thin Lizzy, con una ricerca spasmodica del suono lucido, cromato, perfetto per il pubblico statunitense che stava dichiarando la vittoria di gruppi come Ratt, Motley Crue, Dokken e Wasp. Odio perché, una potenziale band di nuovi metal gods, nel mio universo di imberbe metallaro capellone e casinista, stava sprecando tempo con canzonette zuccherose che stridevano con la vigoria dimostrata dai cinque danesi anche in sede live, dove supportarono nientemeno che i Deep Purple della riformata Mark II.

Ora, è palese che questo secondo sentimento nei confronti di “Future world”, visto con gli occhi di oggi fa un po’ ridere, ma quel senso di appiccicosa mielosità è rimasto in me e credo che non se ne andrà mai, ma è sicuramente relegato in secondo piano rispetto alla sfavillante bellezza di questo disco, mai più eguagliata a mio parere, da Atkins e soci, che pur negli anni a seguire, hanno saputo tenere la barra dritta anche nei vituperati (non da me, sia chiaro) anni 90, ma le vette compositive di questo album sono solo state sfiorate qua e là negli album successivi. Qui la CBS, che già aveva intuito le potenzialità dei nostri dopo l’uscita dell’ep d’esordio auto intitolato, mette a disposizione una pletora di collaboratori di prim’ordine, a cominciare da Eddie Kramer, produttore di fama mondiale, uno che ha lavorato con Jimi Hendrix, Beatles, Rolling Stones, David Bowie, Carlos Santana, Eric Clapton, Kiss, Led Zeppelin, ma anche con Anthrax, Raven, Icon, Loudness, Twisted Sister e i grandissimi quanto misconosciuti Sir Lord Baltimore, licenziato però in corso d’opera per incomprensioni con la band (c’è chi dice che si è addirittura addormentato sulla console), il suo lavoro venne completato da Chris Isca, meno conosciuto sicuramente, ma autore di un ottimo lavoro. Dicevamo dei collaboratori famosi e difatti troviamo due addetti al mixaggio di prim’ordine come Flemming Rasmussen, ricordato soprattutto per il suo lavoro con i Metallica di “Ride the lightning” e “Master of puppets”, ma lo troviamo dietro alla console anche con Blind Guardian, Rainbow e in territori più estremi con Morbid Angel e Saturnus, e Kevin Elson, di certo più addentro al materiale trattato su queste pagine, avendo lavorato con Journey, Europe, Mr.Big e Lynyrd Skynyrd e non dimentichiamoci infine dello stupendo disegno in copertina ad opera di Joe Petagno, autore di art covers per Led Zeppelin, Nazareth e soprattutto ideatore dello Snaggletooth, il simbolo dei Motorhead, apparso nelle copertine della band di Lemmy fino al 2006, insomma c’era tutto pronto, apparecchiato affinchè si potesse servire un lauto pranzo e così è stato. continua

Mitch Malloy – Mitch Malloy – Classico

10 Luglio 2023 9 Commenti Samuele Mannini

genere: Hard Rock

anno: 1992

etichetta:

ristampe:

Era il 1992 quando il biondissimo e lungocrinito Mitch Malloy dava alle stampe il suo omonimo debutto e vista la potenza di fuoco messa a disposizione dalla rca/bmg, nessuno si sarebbe immaginato che, da li a poco, questo genere sarebbe finito in un sottobosco dedicato agli aficionados duri e puri. Basta comunque dare una occhiata alla lista dei credits per capire che le cose non erano certamente fatte a risparmio ed a quei tempi, quando le etichette schieravano personaggi quali: Michael Thompson, Jeffery (C.J.) Vanston ed il produttore Arthur Payson, difficilmente sbagliavano il colpo.

Infatti, questo disco è tecnicamente perfetto e sforna potenziali hit a raffica. Anything At All per esempio, è una opener coi fiocchi e qualcuno seppur più blasonato avrebbe fatto carte false per una canzone così ariosa e spensierata. Mission Of Love prosegue con una sezione fiati blueseggiante e con piglio rock alla quale fa seguito una power ballad con i controfiocchi quale Nobody Wins In This War e non mi dite che non l’avete cantata a squarciagola a finestrino aperto ed autoradio a palla. Ancora venature bluesy con Over The Water, mentre l’acustica Problem Child ci traghetta verso la potenziale hit Stranded In The Middle Of Nowhere, un hard rock sofisticato ma con un ritornello super catchy da gridare a più non posso. In Cowboy And The Ballerina fa la sua comparsa come autore Mr Desmond Child, mentre Our Love Never Die è una megaballad da accendino al vento come solo a quei tempi sapevano fare. Chiudono la rockeggiante Forever e la intima e delicata Mirror,Mirror.

Purtroppo l’epoca d’oro del genere era al tramonto e così non ci siamo potuti godere appieno un artista e songwriter che avrebbe potuto fare sfracelli di vendite e popolarità, ma che fortunatamente ha proseguito una lunga carriera, continuando a sfornare ottimi dischi fino ai giorni nostri. Vista la facile reperibilità, chi per caso non lo conoscesse, può rimediare facilmente.

Heart – Bad Animals – Classico

26 Maggio 2023 8 Commenti Vittorio Mortara

genere: AOR

anno: 1987

etichetta:

ristampe:

Spesso quando si citano i classici dell’AOR si fanno i nomi di Journey, Foreigner, Survivor… dimenticandoci delle (degli) Heart. Sarà per l’idiosincrasia del pubblico hard nei confronti delle band con voce femminile, sarà perché, in effetti, la maggior parte dei tantissimi album delle sorelle Wilson non è affatto AOR. Fatto sta, però, che le Heart (a me piace usare il femminile, non me ne vogliano i maschietti della band) alla fine degli anni 80 hanno sfornato tre capolavori mostruosi del genere: “Heart” del 1985, questo “Bad animals” nel 1987 e “Brigade” nel 1990. Iniziamo col ricordare che il lavoro qui recensito fu uno dei primi ad uscire in formato CD con la stampigliatura DDD, cioè registrato, mixato e trasposto completamente in digitale: una rarità assoluta all’epoca per un disco di (hard)rock! La produzione multiplatino ad opera del gettonatissimo Ron Nevison è scintillante ed ancora oggi allo stato dell’arte! Ogni parte strumentale risulta perfettamente intelligibile, le voci delle Wilson sisters escono dalle casse dello stereo come se fossero li davanti a noi a cantare dal vivo! La gamma dinamica è straordinaria! Una goduria assoluta, specialmente se paragonata alle produzioni low cost ultracompresse dei nostri giorni… La chitarra di Howard Leese taglia e cesella con precisione ogni riff, ogni arpeggio, ogni assolo…La sezione ritmica Andes/Carmassi è uno strumento meccanico di precisione che non sbaglia mai un colpo, neanche il più difficile. Il songwriting è quasi tutto ad opera Wilson/Wilson/Leese, con varie collaborazioni a nome Diane Warren, Jim Steinman, Tom Kelly, Holly Knight… E scusate se è poco! Insomma, forze dispiegate in campo ce ne sono parecchie! continua

Ratt – Invasion Of Your Privacy – Classico

23 Marzo 2023 3 Commenti Giorgio Barbieri

genere: Glam / Class Metal

anno: 1985

etichetta:

ristampe:

Parlare del secondo album dei Ratt, terza uscita ufficiale considerando il mini Lp autointitolato, è molto difficile, ma nello stesso tempo è enormemente gratificante per me, che ho adorato questo album anche di più del pluridecorato predecessore; devo ammettere che l’interesse era scaturito dalla partecipazione della band di Stephen Pearcy allo storico primo volume di Metal Massacre, compilation della Metal Blade, uscito nel 1982, con “Tell the world” che poi sarebbe stata inserita nel già citato mini lp del 1983; in quella compilation i Ratt erano in compagnia di Metallica, Malice, Cirith Ungol, Steeler, Bitch e fu praticamente automatico il mio interesse verso i cinque losangeleni, autori sì di un brano sicuramente più radio friendly, ma dal tiro decisamente tosto, cosa che poi grazie anche alla produzione di Beau Hill, diventò il loro trademark, ma nonostante questo, come vedremo in seguito, l’album fu un successo planetario.

Forti appunto di una solida base costruita dall’enorme consenso ricevuto da “Out of the cellar”, primo full lenght del 1984, che solo negli USA vendette 3 milioni di copie, i Ratt continuarono con la stessa formula, ossia il produttore Beau Hill, due singoloni trainanti, “You’re in love” e “Lay it down”, corredati dai rispettivi video e una copertina con tanto di supermodella, in questo caso si trattava di Marianne Gravatte, anche coniglietta di Playboy, la quale appare anche nel video di “Lay it down”, dove interpreta la promessa sposa del cantante Stephen Pearcy; anche se il successo fu enorme, con gli oltre 2 milioni di copie vendute negli USA, l’album non raggiunse i riscontri del precedente, ma a mio parere risulta più completo, con un suono ancora più “monstre” e con un’interpretazione di tutti i componenti al top della loro forma. continua

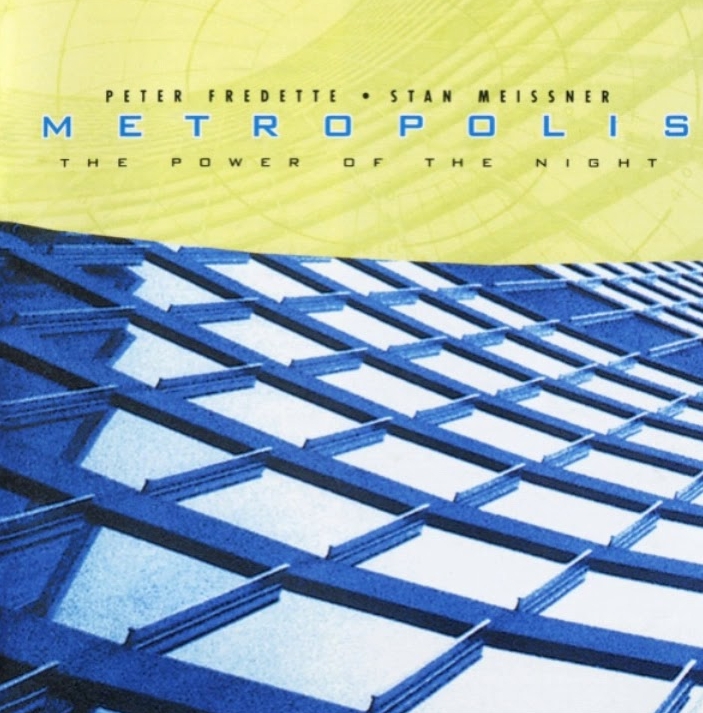

Metropolis – The Power Of The Night – Gemma Sepolta

08 Marzo 2023 11 Commenti Iacopo Mezzano

genere: AOR

anno: 1999

etichetta:

ristampe:

Giunto fuori tempo massimo per poter anche lontanamente aspirare a diventare un successo discografico, l’unico album della carriera artistica dei Metropolis vide la luce il 20 ottobre del 1999 grazie al solito grande lavoro della MTM Music, un’etichetta attentissima – in quegli anni – nel dare spazio ai tanti validissimi artisti melodic rock sparsi ai margini del mercato musicale.

Questo platter, dimenticato in un cassetto dal 1987, vide collaborare il noto cantautore canadese Stan Meissner (di cui si ricordano alcuni validissimi prodotti solisti di successo, oltre che la penna su diversi brani di realtà note quali Celine Dion, Alias, Triumph, Lee Aaron, Eddie Money, etc) con il semi-sconosciuto cantante Peter Fredette, conosciuto ed apprezzato anni prima grazie alla sua parte solista nel bel singolo All We Ae di Kim Mitchell (1984).

continua