LOGIN UTENTE

Registrati a MelodicRock.it

Registrati gratuitamente a Melodicrock.it! Potrai commentare le news e le recensioni, metterti in contatto con gli altri utenti del sito e sfruttare tutte le potenzialità della tua area personale.

effettua il Login con il tuo utente e password oppure registrati al sito di Melodic Rock Italia!

Classici

- Home

- /

- Classici

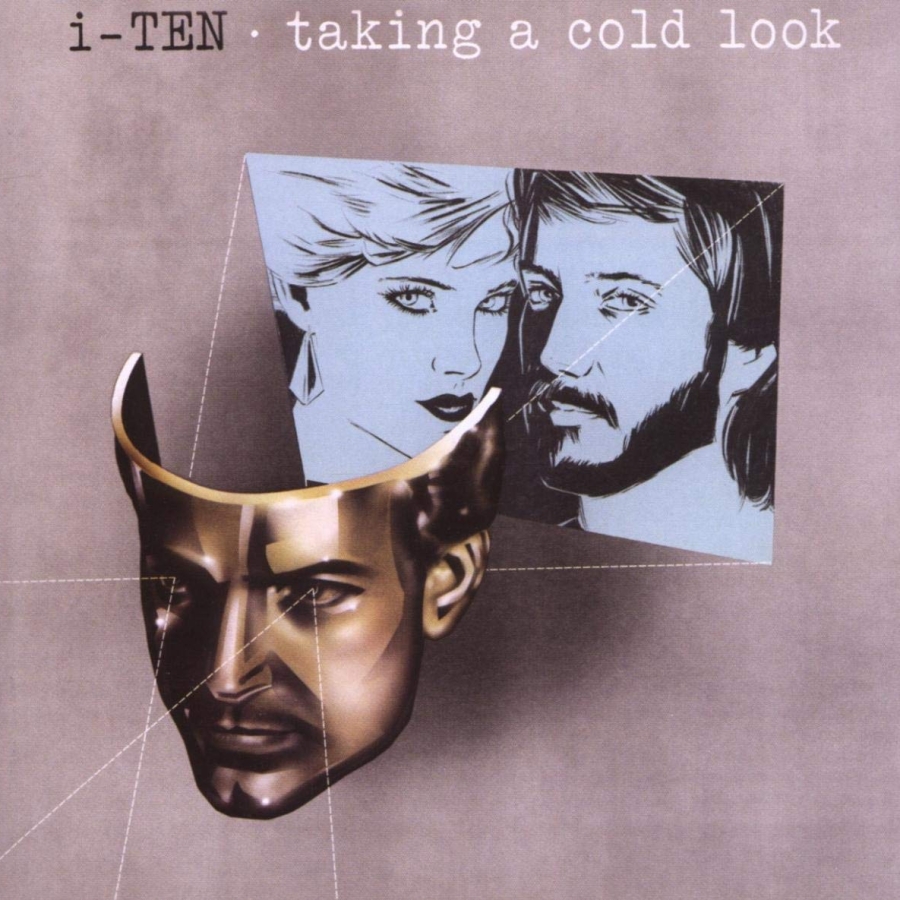

i-TEN – Taking A Cold Look – Classico

04 Marzo 2023 5 Commenti Iacopo Mezzano

genere: AOR / Westcoast

anno: 1983

etichetta: 2000 / 2009

ristampe: 2000 / 2009

Like a Virgin di Madonna (1984), True Colors di Cyndi Lauper (1986), Alone degli Heart (1987), Eternal Flame dei the Bangles (1989), So Emotional di Whitney Houston (1987), I Drove All Night di Roy Orbison (1987) (ma poi anche di Cyndi Lauper nel 1989), I Touch Myself dei Divinyls (1990) e I’ll Stand by You dei The Pretenders (1994).

Perchè ho citato tutte queste hits, gran parte delle quali #1 in classifica? Beh, semplicemente perchè sono tutte state scritte dalla coppia di autori Tom Kelly e Billy Steinberg, gli stessi musicisti e songwriter che, sotto il moniker i-TEN (ovvero interstate 10, ndr), diedero vita a un classico tra i classici della storia della musica rock melodica: il sensazionale album Taking A Cold Look.

Imperdibile per tutti gli appassionati dello stile westcoast (ma non privo di saccenti tocchi hi-tech e power pop), questa perla discografica vide la luce nel 1983 sotto l’effige storica della major Epic Records. Dietro il banco di registrazione, sito presso i leggendari Goodnight L.A. Studios di Van Nuys in California, nientemeno che Keith Olsen e Steve Lukather (poi anche ospite alla chitarra), con un team di musicisti guest e di supporto del calibro di Alan Pasqua, Mike Baird, Dennis Belfield, David Paich e Richard Page. Non credo serva aggiungere altro.

Radio-friendly, squisito, pomp al punto giusto, ricamato, ed elegante in ogni sua melodia, fortemente influenzato (come ovvio visti gli ospiti e visto l’anno) da band come Toto, Foreigner, Styx, etc., il disco presentò al pubblico dieci tracce una più bella dell’altra, per 38 minuti circa di musica essenziale, iconica e senza tempo, perfettamente cantata, suonata e interpretata da Kelly, Steinberg e i loro svariati guest.

La title track e opener Taking A Cold Look, peraltro risuonata nel 1988 dagli Honeymoon Suite nel loro disco “Racing After Midnight”, è un inno al melodic rock anni’80 più corale, grazie alle sue belle vocalità perfettamente combinate alle tastiere e a una chitarra il ampio risalto, e la accattivante Quicksand toglie il fiato grazie alla sua setosità mista a un groove di forte impatto, e a un breve assolo di chitarra che vale anche da solo il prezzo del disco.

Avete presente la canzone Alone delle Heart? Bene, vi sconvolgerà forse sapere che questa storica ballad è in realtà opera degli i-TEN e che figura per la prima volta in tutta la sua bellezza proprio in questo album. Ascoltatela qui nella sua forma embrionale, apprezzandone la raffinatezza e la morbidezza, e la sua calda vocalità.

Seguono poi Workin’ For A Lovin’, spensierata e leggera, con un bel conubio ancora tra voce, chitarra e tastiere, e Lonely In Each Other’s Arms, ricca di tastiere e sintetizzatori (non a caso è stata scritta con il contributo di Alan Pasqua) e forte di un’atmosfera decisamente avvolgente, che rilascia scariche elettriche di pregievole fattura.

Iniziamo poi la side B con I Don’t Want To Lose You, ripresa dai REO Speedwagon nel 1988 come singolo per la loro raccolta The Hits, una canzone di immediato impatto, delicata ma vigorosa, sormontata da uno dei migliori ritornelli di tutto il lotto. Time To Say Goodbye, che ricorda moltissimo i Toto di quegli anni, lascia a bocca aperta per la sua ricercatezza sonora, mentre The Easy Way Out (ben coverizzata da Juice Newton nel 1984) è un brano rock più diretto, un anthem radiofonico che suona dritto in faccia all’ascoltatore, con qualche rimando ai Cheap Trick, a Rick Springfield, e a John O’ Banion.

Infine, la toccante e generosa ballad I’ve Been Crying (nuovamente scritta con il contributo di Alan Pasqua) ci avvolge e coccola tra le sue note ariose ma dense di nostalgie, lasciando spazio alla conclusiva Pressing My Luck, che ha lo sguardo nuovamente fisso sullo stile dei Toto, e che poteva essere usata per una qualsivoglia serie tv dell’epoca viste le sue sensazionali ma peculiari melodie. Siglando così, in un perfetto commiato, i fasti di questo album a dir poco imperdibile, e fondamentale per ogni collezione che si rispetti. Magari in vinile first-press, per assaporarne ogni sfumatura!

Just If I – All One People – Gemma Sepolta

15 Febbraio 2023 7 Commenti Vittorio Mortara

genere: AOR

anno: 1993

etichetta: Aor Heaven 2012

ristampe: Aor Heaven 2012

Ndr. Sembrerebbe esistere una versione precedente di questo disco datata 1991 e con una copertina totalmente diversa, non essendo però riusciti a capire se fosse un bootleg oppure una specie di uscita promozionale o semiufficiale, ci atteniamo sia alla copertina, sia all’edizione del 1993; come del resto ha fatto Aor Heaven per la sua ristampa nella collana classici.

Vogliamo parlare di supergruppi? Bene, facciamolo seriamente! Proiettatevi nel lontano 1993. Prendete cantante e batterista degli immensi Loverboy, aggiungete il bassista dei grandi Streetheart e, come ciliegina sulla torta, piazzateci mister Neal Schon a suonare la chitarra. Date in pasto il risultato ad un manipolo di tecnici del suono e produttori abituati a lavorare con le majors ed avrete per le mani “All one people”, un disco che , quando lo comprai, mi lasciò letteralmente a bocca aperta e che, ancora oggi, mi emoziona non poco. Interessante osservare che, ai tempi, quando gli artisti si lanciavano in progetti collaterali, non riproponevano la loro solita musica con colleghi diversi. Di solito sperimentavano generi differenti da quello delle band madri. E infatti i Just-If-I non sono i Loverboy in salsa Schon. I ragazzi qui si cimentano in un AOR più westcoastiano, infarcito di melodie pop e spruzzato qua e là di qualche sperimentazione vagamente progressiva.

E l’album, cosa assolutamente inusuale, si apre con una ballad. Anzi, una signora ballad! Le note di un dolcissimo pianoforte e la voce inconfondibile di Reno aprono “Cindy’s song”, toccante nelle melodie e nelle parole, travolgente nel suo crescendo emozionale. Tempo di riprendersi dal sussulto emotivo dell’inizio, che il ritmo incalzante della sei corde di Schon ed i fiati sintetici della title track ci fanno battere il piedino a tutta velocità. Avete messo via i fazzoletti? Male! Perché il lento “Anywhere anytime” torna ad emozionare: struttura da classica ballad tardo ottantiana ed un refrain indimenticabile! “Go ahead and cry” è westcoast punteggiata da tastiere springsteeniane, pilotata ottimamente dalle corde vocali di un Mike Reno in forma smagliante. Ed è la volta della melodrammatica “Carpe diem”, musicalmente simile ad alcune cose dei Bad English, inframmezzata da un coro di bambini alla Pink Floyd e punteggiata dagli struggenti solos dell’axeman dei Journey.

Si parte seduti al teatro dell’opera all’inizio di “After the storm”, una splendida canzone di AOR, forse la più Loverboy del lotto, nel finale della quale torna il coro di voci bianche a sottolineare l’impegno sociale del testo. Stupenda. Spuntano Franke & the Knockouts fra le note pop oriented di “For your love”, superlativa nelle melodie vocali. Il ritmo zoppo delle prime battute di “My turn” fa presagire qualcosa di diverso. Ed infatti il pezzo si articola in diversi cambi di tempo e tonalità, ricordando l’hard/prog dei seminali Crack the Sky. Il concitato finale sfocia in un altro splendido slow, “If it feels right”, con ancora il frontman canadese a sfoderare una prestazione maiuscola! Armonica, riffaccio sporco, piano honky tonk, America a pieni polmoni: questa è “For those in favour”. La chiusura è affidata ai 13 minuti di “Reprise”, lunghissima suite progressiva nella quale voce e pianoforte la fanno da padroni accompagnandoci alla conclusione di questo straordinario disco.

Ascoltare album come questo nel 2023 suscita una serie di emozioni, il rimpianto per i tempi che furono su tutte. La capacità per gli artisti del tempo di creare capolavori di questo calibro, purtroppo, è andata perduta. Per fortuna possiamo cullarci ogni tanto con le note dei nostri dischetti preferiti. Tra i quali il vostro fedele redattore consiglia di infilare una copia di questo All one people. Non ve ne pentirete sicuramente.

Anderson Bruford Wakeman Howe – Anderson Bruford Wakeman Howe – Classico

20 Gennaio 2023 8 Commenti Samuele Mannini

genere: Prog. Rock

anno: 1989

etichetta:

ristampe:

Il disco degli Yes che non potevano chiamarsi Yes? Oppure un progetto di Jon Anderson che coinvolge membri degli Yes per andare oltre gli Yes? Queste furono le domande principali che all’ epoca turbarono le menti degli ascoltatori e dei critici. Secondo me è un po’ tutte e due le cose. Dopo la svolta commerciale di 90125 e Big Generator dettata dal chitarrista Trevor Rabin, Jon anderson sentiva l’esigenza di tornare al classico sound progressive marchio di fabbrica degli storici Yes e così dette vita all’ennesimo scisma della band (in effetti, la storia degli Yes è quasi una soap opera fino a culminare in Union dove tutte le anime della band tentarono di coesistere, ma non è questa la sede appropriata per parlarne). Reclutati dunque i vecchi compagni di Close To the Edge, tranne ovviamente Squire che però deteneva legalmente il nome Yes, Jon decise di dare vita al progetto ABWH ed il posto di Squire venne preso da Tony Levin che a quei tempi militava con Bruford in una delle incarnazioni dei King Crimson.

Narrata a sommi capi la storia della nascita del progetto veniamo ora alla musica. Si comincia con Themes che spazza via subito l’idea del pop/aor di Big Generator con una mini suite di 5 minuti e sopra l’eclettismo strumentale si staglia la voce di un Anderson in forma smagliante. Fist Of Fire ha un incedere epico e maestoso (quasi pomp) ed un muro di tastiere si erge intorno alla melodia facilmente orecchiabile. Brother Of Mine trasla il prog degli Yes negli anni ottanta, suite da 10 minuti passaggi intricati, ma senza esagerare, ritornelli easy ed accessibili, liriche non banali ed un sound completamente calato nell’epoca, se non è il brano perfetto, ditemi voi cosa c’è di meglio in circolazione. Una chitarra acustica con un sottofondo oscuro di tastiere ci introducono a Birthright dove l’angelica ugola di Anderson ci narra la storia dei test nucleari svolti dagli inglesi a Maralinga negli anni 50, dove gli aborigeni non furono avvisati per tempo e lasciati così esposti alla nuvola radioattiva, una canzone densa di sentimento oltre che tecnicamente ineccepibile e coinvolgente. The Meeting è un duetto tra Anderson e Wakeman tra la voce eterea e il piano delicato, una canzone fiabesca e sognante, quasi una preghiera in musica, delicata e deliziosa. The Quartet è un’altra suite in pieno Yes prog style, ricercata ed ispirata con arrangiamenti al limite del maniacale, anche qui la tematica religiosa la fa da padrona e caratterizza i quattro movimenti della canzone con sfumature delicate ed idilliache. Teakbois è un pezzo che spiazza, l’intro caraibico e l’atmosfera da villaggio vacanze sinceramente sconvolgono abbastanza in mezzo al resto del disco, ma anche qui è possibile apprezzare l’ecletticità dei musicisti, anche se a parer mio è il pezzo più trascurabile del disco, va solo lasciato scorrere via senza pensarci troppo. Order Of The Universe è l’ultima suite in quattro movimenti e comincia con il folle intro pure progressive Order Theme per poi andare a navigare in territori molto vicini al pop con un hook veramente azzeccato, ennesimo esempio di come si possa trasportare il prog negli eighties. Chiude il disco la ballad acustica Let’s Pretend che poi è la canzone scritta con Vangelis, probabilmente la scintilla che ha dato la voglia ad Anderson di creare questo progetto musicale, una chiusura delicata e degna.

Ma insomma è un disco degli Yes o no? Secondo me si è un disco degli Yes in piena regola ( e se mi consentite il migliore dagli anni 80 in su), ma non solo, è un disco degli Yes che supera il sound originale attualizzandolo all’epoca pur ritornando alle origini e dimenticando la parentesi puramente da classifica. Un disco che non solo piacerà agli amanti del progressive, ma anche a chi adora il sound inconfonndibile degli anni 80. Must Have.

Bang Tango – Dancin’ On Coals – Recensione

05 Gennaio 2023 5 Commenti Samuele Mannini

genere: Hard Rock/ Street

anno: 1991

etichetta:

ristampe:

Conobbi questo disco nel 1995, ben 4 anni dopo che era uscito, perché ne trovai una copia nel reparto delle offertone in un negozio di dischi di Firenze allora molto ben fornito, una sorta di bomboniera stracolma di ogni qualsivoglia delizia rock, dall’aor più molliccio al black più estremo e dove passare pomeriggi a dilapidare patrimoni era il più delizioso dei passatempi. Sinceramente non sono mai stato un gran fan della scene street, sleaze, glam ed affini, ma ricordavo di aver letto anni prima una recensione entusiasta su Metal Shock del loro esordio Psycho Cafè e quindi a 5000 Lire mi dissi… beh proviamo! La prima cosa che stonò ai miei occhi fu la copertina, tanto da mettere in dubbio il fatto che fossero gli stessi Bang Tango di cui conoscevo il genere. Per carità la copertina è bella, ma la trovai, e la trovo tutt’ora assolutamente fuori contesto. Altra cosa che poi scoprì essere stonata, era la voce del cantante e non nego che ci vollero ben più di un paio di ascolti per digerirla.

Qualcuno potrebbe chiedermi allora perché sto inserendo questo disco nei classici, semplice perché ritengo che musicalmente sia un eccellente mix di generi raramente ascoltato prima, una sorta di evoluzione dello street e il funk metal fusi insieme a formare qualcosa di potenzialmente nuovo. Eppoi alla fin fine si scopre che la voce, una volta assimilata, risulta abbastanza funzionale al sound, cosa che all’inizio non pareva per nulla scontata.

Ora ditemi se Soul To Soul non è un pezzone… La ritmica funkeggiante è inondata da sax e fiati ed il giro di basso è assolutamente irresistibile, un vero e proprio pugno nello stomaco nel segno della sperimentazione. E che dire dei controcori? Una vera e propria figata. Segua a ruota la più canonica e notturna United And True ed anche se la voce è un po’ troppo miagolante, ma se non battete il piede qui, vuol dire che ci sono seri problemi alle articolazioni. Difficilmente inquadrabile è Emotions In Gear in bilico tra la melodia e il nervosismo, io ho riconosciuto qualcosa di simile successivamente nei Saigon Kick. I’m In Love presenta un basso slappato a go go, sempre su una struttura funk inframezzata da aperture crepuscolari. Più lineare è Big Line martellante e serrata, a seguire l’immancabile ed obbligatoria per l’epoca ballad ovvero Midnight Struck e qui il buon Joe LeSté mostra tutti i suoi limiti vocali non riuscendo a caratterizzare correttamente un brano con ben altre potenzialità. Dancin’ On Coals è invece la song perfetta (anche per la tonalità vocale di LeSté) il riff è irresistibile, la canzone è assolutamente da cantare a squarciagola e chissenefrega se sei stonato a canna, è talmente liberatoria da sfiorare il terapeutico. Altro pezzone funk è la variegata My Saltine, mentre Dressed Up Vamp è un rilassante e notturno mid tempo. Last Kiss è più blueseggiante e forse paga un po’ pegno ai Cinderella, a chiudere la nervosa, trascinante e serratissima Cactus Juice.

Insomma viene da chiedermi cosa sarebbe potuto succedere se il music business di allora avesse deciso di investire in questa tipologia di sperimentazioni sonore invece che cedere il passo alle solite ondate modaiole che periodicamente solcano i mari dell’industria discografica e che in breve tempo portano alla fatale omologazione per essere poi spazzate via dall’onda successiva, è proprio vero che l’arte e gli affari vanno d’accordo solo per periodi, ahinoi, molto brevi.

Da scoprire o riscoprire assolutamente!

Europe – The Final Countdown – Classico

03 Gennaio 2023 7 Commenti Samuele Mannini

genere: Melodic Hard Rock

anno: 1986

etichetta:

ristampe:

E su, alzi la mano chi alla fine di questo anno non si è sentito propinare il famigerato final cowntdown ( e se non è successo quest’anno….ci siamo capiti…), diventato un vero e proprio tormentone nell’arco dei decenni e conosciuto da chiunque sul globo terracqueo. Ed effettivamente trattasi di una delle canzoni più inflazionate della storia e ciò è stato un po’ croce e un po’ delizia per la band. Brano che ha consentito al gruppo di ricevere la fama mondiale e contemporaneamente ha fatto venire i brividi ai duri e puri (tra i quali il sottoscritto, ai tempi), quando li videro esibirsi in playback a Sanremo et simila…

Questo preambolo per parlare di uno dei dischi probabilmente più importanti della storia dell’ hard rock ed in particolare il disco che ha aperto la via alla scena scandinava che soprattutto al giorno d’oggi è la vera e propria spina dorsale di tutto l’ hard rock melodico ed affini. Un disco che ha traghettato diverse generazioni alla scoperta della melodia legata all’hard rock e che a dispetto della sua enorme commerciabilità è pieno zeppo di grandi canzoni.

Ed infatti dopo l’anthem che dà il titolo al disco eccone subito un altro ovvero Rock The Night forse la canzone che ha inventato gli Ohhhh Oh Oh Oh che tanto inflazionano lo scandì rock moderno. A seguire il lento strappamutanda quasi per antonomasia ovvero Carrie , che mi fregio di aver cantato praticamente per intero quando a Firenze il buon Joey Tempest mi calò il microfono dal palco evidentemente ammorbato dai miei latrati durati per tutto il concerto 🙂 . Danger on the Track e Ninja sono due mid tempo di spessore che portano ad un altro brano da arena, ovvero la cantabilissima Cherokee, seguono la semi ballad Time Has Come e la rocciosa e classy Heart of Stone. Chiudono On The Loose, altro brano da Live e la potente Love Chaser che ci ricorda che agli esordi gli Europe facevano Metal.

Insomma un disco che forse non sarà l’apice compositivo della band, ma che grazie anche all’immagine da superfighi ( che pur tanta noia dava a noi maschietti competitivi all’epoca tanto da spingere parecchi di noi a diventare capelloni) ha contribuito ad indirizzare torme di adolescenti verso l’hard rock e questo è sicuramente un merito che va attribuito a questa band ed a questo disco in particolare, che lo rende dunque un classico in tutti i suoi aspetti.

Le Mans – Le Mans – Gemma Sepolta

17 Novembre 2022 4 Commenti Yuri Picasso

genere: Hard Rock

anno: 1986

etichetta: 2010 - Sony music

ristampe: 2010 - Sony music

Anni fa ero assiduo frequentatore di forum (musicali e non solo), tempo prima che Facebook prendesse campo. Quando volevo fare il saccente dei capolavori nascosti, dimenticandomi per un istante che in quel contesto virtuale ero circondato da chi ne sapeva quanto me se non di più, scrivevo:” … ragazzi, cercatevi l’omonimo dei Le Mans e poi ne riparliamo” Passavo per sbruffone, senza volerlo, ma tralasciando l’opinabile ‘modus scrivendi’ del sottoscritto, fermandoci alla sostanza, che capolavoro è ‘Le Mans’?!?

Scovati da Mike Varney, dopo il debutto acerbo ma interessante (‘On The Streets’) per la sua Shrapnel datato 1983, un inevitabile assestamento della line-up, arriva il grande salto in Columbia e il disco qui ricordato nell’anno perfetto 1986. Immaginate un film ad alto tasso adrenalinico intervallato da momenti di pausa riflessiva, contestualizzati nello sviluppo della pellicola, in un insieme dove in ogni istante vorreste essere quel protagonista.

Come altro descrivere queste 10 meravigliose perle in pentagramma? La partenza inganna con una classe unica. “Love Lies” è notturna ma decisa, calzante quanto basta per attirare l’attenzione su quello che ci aspetta. Anthems quali “Love Is a Waste Time”, “Life of Rock’n Roll” o ancora “Bad Reputation” ciascuna determinata da una propria natura, rappresentano pura dinamite strutturate perfettamente in dinamica e arrangiamenti, dove la voce di Peter Marrino emerge acuta ma calda. È inutile che ci stiamo a rigirare con le parole. Canzoni di tale caratura per quanto anacronistiche oggi non se ne scrivono più. I riff di Derek Frigo, non lasciano prigionieri coadiuvato dai tasti d’avorio e dalla seconda chitarra di Johnny Johnson. E quando i toni si smorzano ci pensano “Never Wanna See You Cry” e “Misunderstanding” ad alzare l’emotività senza alzare la glicemia, complice anche un accurato uso del sax nella seconda delle due.

Purtroppo ‘Le Mans’ non esplose e a seguire la chiamata di Peter Marrino nei Cacophony, anno 1987 (nei quali transiterà anche il drummer Kenny Stavropoulos) renderà il disco qui recensito tanto unico quanto prezioso. Avremo la possibilità di riascoltare Derek Frigo (rip) nell’originale incarnazione degli Enuff Z’Nuff.

Da avere.

Quiet Riot – Metal Health – Classico

14 Ottobre 2022 2 Commenti Giorgio Barbieri

genere: Hard n' Heavy

anno: 1983

etichetta:

ristampe:

Il 1983 è stato per chi vi sta intrattenendo con queste righe, l’anno della definitiva consacrazione alla musica più tosta del mondo, dopo aver passato circa un anno e mezzo dal mio primo concerto degli Iron Maiden nell’Aprile 1981, a conoscere l’universo hard’n’heavy, in quell’anno ho forgiato la mia personalità, non disdegnando da subito sia il lato glam/hard, che quello speed/thrash, con tutto quello che ci stava in mezzo, arrivando così a fagocitare qualsiasi uscita di cui venissi a conoscenza, grazie soprattutto a Marco Garavelli e al suo programma radiofonico “Linea Rock”, che mi fece conoscere anche il terzo, stupendo album dei Quiet Riot, il primo ad essere pubblicato in tutto il mondo, dato che i due precedenti uscirono solo in Giappone, e quello che fece il botto, vendendo oltre sei milioni di copie e arrivando alla prima posizione di Billboard, primo album metal a riuscirci.

Ma parliamo di quello che è contenuto in questo album uscito l’11 Marzo 1983 e di come fece sì che avesse tutto questo successo, ricordo di aver ascoltato per prima “Breathless”, la cavalcata che apre la facciata B e di aver pensato di essere davanti ad un gruppo interessante che sapeva ben miscelare l’atmosfera cupa dell’arpeggione d’atmosfera con la forza del metal, ma anche con un gusto per il ritornello non indifferente, da lì all’acquisto dell’album il passo è stato breve e la soddisfazione nell’ascoltare anthem immortali come la title track, che tra l’altro è stato uno dei primi video che girava abbastanza regolarmente l’anno successivo sulla neonata Videomusic, la cover degli Slade “Cum on fell the noize”, la scanzonata “Let’s get crazy”, la glammissima “Slick black Cadillac” pezzo ripreso da “Quiet Riot II”, la stranamente introspettiva “Don’t wanna let you go”, la metallicissima “Run for cover”, la breve strumentale “Battle axe”, la semiballad “Love’s a bitch” e il lentone emozionante “Thunderbird”, è stata davvero tanta e da subito mi resi conto che questo album avrebbe sfondato e che la band, dopo le mazzate dell’abbandono di Randy Rhoads, che era il chitarrista originale dei Quiet Riot e la sua improvvisa morte, avrebbe spiccato il volo, tanto da farla partecipare allo US Metal Festival di San Bernardino, assieme a Judas Priest, Scorpions, Van Halen, Ozzy Osbourne, Triumph e Motley Crue. continua

Marillion – Misplaced Childood – Classico

05 Ottobre 2022 10 Commenti Samuele Mannini

genere: Neo Prog

anno: 1985

etichetta: Emi

ristampe: Emi

Magari qualcuno potrebbe obiettare che non si tratta proprio di un classico del rock/hard rock melodico in senso stretto… però, a ben guardare, più di qualche punto di contatto c’è. Non solo per me personalmente, visto che ne sono stato immerso fin da piccolo, quando mio cugino più grande mi inondava di queste (ed altre ) sonorità fino a farmele apprezzare (beh, almeno in gran parte), ma sarà che Kayleigh è stata passata 700.000 volte per radio ed in tv (peraltro in quella orribile versione radio edit che tronca di netto un assolo meraviglioso) , sarà perché in questo disco i Marillion escono dalla denominazione di Genesis clone per dare vita a quello che poi sarà definito neo-prog e sarà infine per quel tocco pop che permea molte canzoni. Insomma, i punti di contatto ci sono e prova ne sono le numerose commistioni che tentano di fondere la raffinatezza di certi tipi di composizioni articolate tipiche del prog , con la facilità di airplay del rock melodico e del pop rock in senso lato ed a tal proposito vedasi Genesis, Yes e compagnia bella. Ecco che dunque mi sento moralmente autorizzato ad inserire questo masterpiece nella nostra sezione dei classici, certo che i numerosi amanti delle sonorità progressive apprezzeranno.

IL disco nasce esplicitamente per dare una svolta alla loro carriera dopo Fugazi che non aveva soddisfatto la Emi nel rapporto tra vendite e costi di produzione, costi che furono in parte recuperati dall’uscita di Real to Reel e per minimizzare le spese spedì la band negli Hansa studio di Berlino Ovest in modo da tener maggiormente sotto controllo gli aspetti produttivi. Tutta una serie di aneddoti circonda questo disco, a partire dal concept concepito da Fish dopo un trip con l’acido, al fatto che la Emi ignorasse che il disco è praticamente un’unica traccia senza soluzione di continuità, mentre l’etichetta aveva deciso di puntare su singoli più commercialmente fruibili, fino al video di Keyleigh dove recita colei che poi diventerà moglie di Fish proprio nella canzone che era dedicata ad un amore infranto dell’istrionico vocalist.

Hurricane – Slave To The Thrill – Gemma Sepolta

15 Settembre 2022 5 Commenti Samuele Mannini

genere: Hard Rock

anno: 1990

etichetta:

ristampe:

Se questo Slave To The Thrill sia da catalogare sotto l’egida di gemma sepolta o classico, è questione più tecnica che di sostanza. Classico è un disco, solitamente uscito su major, che ha un certo numero di copie vendute e che ha segnato uno degli apici del genere preso in considerazione, anche se a volte essere classico può toccare anche a dischi con tirature più piccole, ma con vette artistiche assolute. Ecco, dunque, la classificazione a gemma (non poi così tanto) sepolta o se preferite Classico minore per il secondo disco degli Hurricane.

Dopo un primo Ep ed il debutto su Lp Over The Edge uscito nel 1988, sempre per Enigma records, la band si ripropone due anni dopo con un cambio di formazione che probabilmente contribuisce a dare una svolta anche al sound, entra infatti Doug Aldrich alla chitarra al posto di Robert Sarzo. Se nei primi lavori, infatti, la presenza di Tony Cavazo e di Robert Sarzo faceva di loro un po’ i fratellini poveri dei Quiet Riot, in questo Slave To The Thrill si nota una maturazione nel sound ed una maggiore coerenza compositiva che dà alla band la possibilità di brillare di luce propria. Non che il predecessore sia stato un disco malvagio, anzi.. solo che ondeggiava tra sound diversi senza prendere una direzione precisa.

La direzione precisa viene invece adottata in Slave to the Thrill dove il class metal dokkeniano va ad incontrare atmosfere Lion e Whitesnake, sarà un caso che il buon vecchio Doug abbia un fil rouge con tutte queste band? Non credo proprio. La voce dell’ ottimo Kelly Hansen si trova perfettamente a suo agio nel ruolo e sforna una performance ai vertici della categoria e non è un caso che poi andrà a sostituire ( e più che degnamente ) due mostri sacri come Mark Free negli Unruly Child (dove peraltro ritroverà Jay Shellen) e Lou Gramm nei Foreigner. Il songwrting coinvolge anche una serie di autori esterni che andranno ad arricchire le già ottime capacità del gruppo, mentre la produzione resta di livello assoluto.

Esempi di killer songs qui presenti sono l’infuocata opener Reign Of Love, l’ammiccante singolo Dance Little Sister e la Tangeriana In The Fire. Naturalmente presente e di pregio la ballad Don’t Wanna Dream, mentre 10000 Years è un mid tempo passionale con sonorità ammiccanti agli Unruly Child che verranno. Tutto il disco è comunque di livello alto e scorre piacevole anche dopo numerosi ascolti risultando attuale anche a trentadue anni di distanza.

Infine una curiosità sulla copertina. La prima versione con una ragazza seminuda sdraiata su una futuribile fucking machine, venne presto sostituita da una versione senza l’ammiccante pulzella, probabilmente per le proteste delle associazioni bacchettone americane, per la precisione la PMRC di Tipper Gore, che da fine anni 80 ci ha ammorbato con tutte quelle etichette di Parental Advisory etc… Fortuna vuole che il mio vinile prima stampa abbia la copertina originale. Comunque sia, copertina censurata o no, il disco vale la pena di essere riscoperto, anche se sono sicurissimo che ai lettori di questa pagina non sarà certo sfuggito.

Danger Danger – Danger Danger – Classico

12 Agosto 2022 10 Commenti Samuele Mannini

genere: Hard Rock

anno: 1989

etichetta: Rock Candy

ristampe: Rock Candy

Potrebbe sembrare scontato parlare di un disco così, ma altrimenti che rubrica dei classici sarebbe se non contenesse uno degli emblemi del cosiddetto hair metal?

I Danger Danger furono tra i capofila della seconda generazione di band che sul finire degli anni 80 portarono alla gloria ed alla sua completa espressione un genere che pescava e riadattava l’hard rock scatenato e caciarone della scena losangelina, mischiandolo alle melodie bongioviane, con un tocco dell’aor dei mid eighties che rendeva il tutto un po’ più sofisticato. Insieme a Tyketto, Winger, Giant etc… costituisce a tutt’oggi l’ossatura su cui poggia il sound della maggioranza dei gruppi odierni ed a più di trent’anni di distanza onestamente non mi pare poco.

Il merito va senz’altro alle abilità di songwriters di Bruno Ravel e Steve West capaci di creare un vero e proprio trademark ed alla voce di Ted Poley (proveniente dalla cult band Prophet, dove però era batterista), che ha dato una impronta inconfondibile alla band. Se a questo aggiungiamo una produzione stellare e il mixaggio di Mike Stone il gioco è fatto ed il risultato sono undici killer songs e nessun filler.

Naughty, Naughty apre il disco con un intro molto Aor per proseguire come un rullo compressore ed un ritornello da party rock de luxe. Under the Gun è già un capolavoro con la sua partenza pianistica simil ballad che invece si sviluppa in una rovente cavalcata di emozioni (una delle mie canzoni preferite di sempre). Saturday Nite è un mid tempo catchy e festaiolo, mentre Don’t Walk Away è il primo lento romantico e dall’accendino al vento facile. Bang, Bang spazza via la malinconia e ci riporta a nuovamente a battere il piedino ed a cantare a squarciagola il ritornello super catchy. Rock America è un altro pezzo di classe pura, una specie di Night Ranger che filano a 200 all’ora sulle higway americane. Ancora party rock di categoria superiore con Boys Will Be Boys più oscura e nottambula. One Step From Paradise è invece la ballad che chiunque e dico chiunque di sesso maschile ha messo nella cassettina che faceva alle tipe per fare colpo ed è inutile dire che almeno la canzone non ha mai fallito l’obbiettivo… (l’autore della cassetta invece… beh è un’altro discorso :-)). Feels Like Love e Turn It Up sono due mid tempo, il primo più rilassato, il secondo più ritmato e ci portano al pezzo di chiusura e cioè la fiammeggiante e a tinte blues Live It Up.

Insomma un disco che già dalla notturna copertina con il losco figuro che incombe sulla città e sulla fanciulla, che in realtà non sembra poi così in pericolo, colpisce ed incuriosisce dal primo al milionesimo ascolto e si pone come una vera e propria icona di un genere al suo massimo splendore espressivo… obbligatorio!